Aprendi a cozinhar por amor. Aos 18 anos, quando conheci Lia, mal sabia fritar um ovo. Mas descobri que para ela, comidas faziam carinho. Principalmente porque seu pai, meu sogro, Paulinho, é um exímio cozinheiro. Fazer pratos deliciosos para seus familiares é seu jeito de demonstrar afeto.

Guardo comigo um caderninho de redação no qual ela, meninota, fala do quanto gosta das comidas feitas por seu pai – mas não gosta que ele brigue por política e seja fumante. Nesse texto, há uma resposta de Paulinho. Ele diz que pretende parar de fumar (o que realmente aconteceu); que vai fazer para ela um filé do Moraes, prato tradicional em que o filé mignon é servido acompanhado de alho crocante; mas defende sua posição a favor do impeachment de Collor.

Anos depois, já uma militante de esquerda consciente e convicta, ela agradeceria seu velho pelos brados contra a injustiça e a desigualdade.

Para conquistá-la, eu sabia que precisaria me esforçar muito. Saindo da adolescência, meu paladar não tinha nenhum refinamento, mas o dela já era testado em diferentes sabores e fragrâncias. Ela, uma dama. Eu o próprio vagabundo.

Em uma noite de 1999, destemido que sou, convidei-a para jantar na república em que morava, perto da USP. Para dar conta do desafio de cozinhar para aquela mulher por quem estava perdidamente apaixonado, pedi ajuda à minha mãe. Eu queria fazer um molho à papalina, mistura de bechamel e copa frita, que eu achava uma delícia – e que hoje jamais voltaria a oferecer a alguém.

Se minha memória não me falha, o molho branco foi feito por minha mãe e eu o transportei de Jundiaí para São Paulo, porque tinha medo de errar o ponto. E assim, numa noite especial, à luz de velas, jantamos macarrão à papalina seguido de morangos frescos lambuzados em chocolate derretido e nos amamos.

Ao longo dos mais de vinte anos de namoro, cozinhar para satisfazer seu paladar tornou-se um hábito. Fui me aperfeiçoando, seguindo receitas, arriscando-me a conceber pratos, até receber notas dez dela e de meu exigente sogro. Atingi meu auge. A ponto de atualmente, minha filha e meu filho – que é um garoto de paladar curioso – comemorarem meus dotes culinários.

Cafés-da-manhã com sucos naturais, frutas, ovos à francesa, pães, tapiocas, geleias (que ela tanto gostava); almoços inspirados por chefes famosos ou em receitas tradicionais da culinária brasileira; jantares à luz de velas e harmonizados por excelentes vinhos. Visitas a restaurantes para provar do melhor. O prazer pela boa mesa – que ela sabia arrumar deslumbrantemente – sempre nos uniu.

Lia também era uma excelente cozinheira. A lembrança de suas tortas, sopas, crepes me faz salivar. Pilotando um fogão, era uma jazzista, capaz de abrir a porta da geladeira, olhar pra dentro, e sair-se com um prato delicioso e inesperado em minutos. Gostava de improvisar. Mas reza a lenda que na adolescência foi uma exímia doceira, com conhecimentos para produzir trufas e profiteroles.

Em minhas noites de luto, antes de me render ao delivery, abro a geladeira, olho para os ingredientes disponíveis e tento encontrar a mágica que a habitava. Não consigo. Meus olhos mareados só enxergam o óbvio, e a saída quase sempre é pedir umas empanadas argentinas.

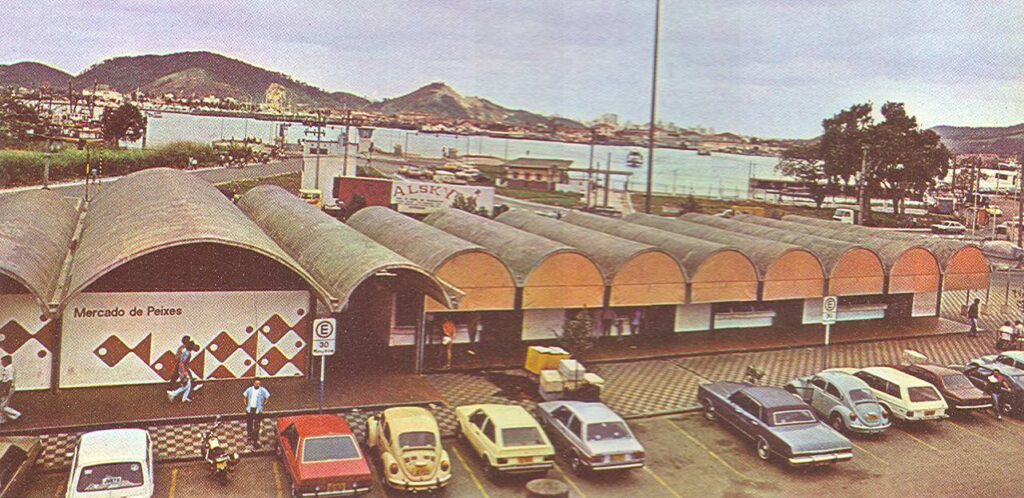

A saudade aperta quando me recordo de nossos fins de semana de experimentação gastronômica. Era praxe, nas manhãs de sábado, sairmos à caça de elementos para um almoço gostoso. Nosso destino mais frequente era o mercado de peixe de Santos, que ficava a cerca de dois quilômetros de nossa casa. Íamos caminhando pela orla, ou de bike, sem pressa, curtindo o momento.

No mercado, sempre comprei meus frutos do mar com o Claudinho, do Box do Santista. Por uma óbvia razão: Claudinho trabalha com um boné do Palmeiras.

Do mesmo box, também são funcionários dois queridos flamenguistas, com quem tenho minhas tertúlias futebolísticas. Lia, mesmo na minha ausência, seguia o mesmo ritual, porque nosso peixeiro palmeirense sempre soube nos orientar nas melhores opções disponíveis.

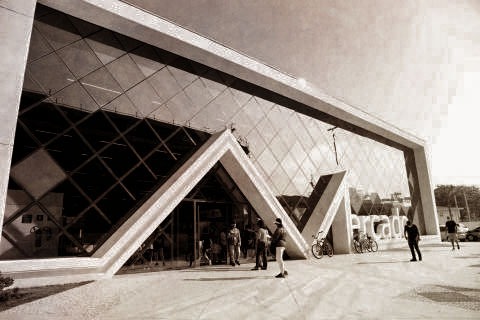

Semana passada, decidi voltar ao mercado, que já não é mais o mesmo. Aquela antiga feira de rua em uma praça alegre desapareceu e do outro lado da avenida construíram um shopping refrigerado.

Claudinho e o Flamenguista estavam lá, meio deslocados na nova paisagem, e me confidenciaram desgosto com a mudança. Claudinho disse que sente falta da luz do dia, da alegria, dos gritos de quem passava pela calçada fazendo alguma provocação.

Ao me ver, comentou: “está sumido, Palmeirense, como estão a mulher, os filhos?” E eu então contei a ele que Lia morreu. Claudinho em resposta exclamou: “rapaz, chega que estou arrepiado”. Expliquei como foi, e recebi seu pesar, num olhar de carinho.

Na hora em que fui pagar a conta, o Flamenguista também me deu os pêsames e lembrou-se de um grande amigo que perdeu para o câncer. “Doença maldita, né? Nunca encontraram a cura”.

Ambos, Claudinho e o Flamenguista, num ato de desobediência afetiva, antes que eu pudesse demonstrar qualquer resistência, retiraram suas luvas e me estenderam as mãos em uma saudação solidária. Cumprimentei-os e passamos o álcool gel disponível no box. Saí de lá carregando um polvo, um quilo de camarão rosa pintado, da laje de Santos, e uma silenciosa gratidão.

Compras feitas, segui em direção às bicicletas de aluguel que ficam ao lado da Balsa perguntando-me o que Lia acharia daquele enorme e monstruoso centro de convenções que a família Mendes construiu no lugar antes ocupado pelo simpático mercado de peixes. Qual seria sua avaliação do novo shopping de pescados? A nova Ponta da Praia ela achou bonita. Mas essas outras obras tenho certeza que detestaria.

Quem dera eu pudesse encontrá-la para perguntar.

Voltei para casa pensando que, na vida e nas cidades, tudo muda constantemente, nem sempre pra melhor.

*Este artigo não reflete, necessariamente, a opinião do Folha Santista